子どもの目が危ない!紫外線の影響とは

こんにちは。保育園看護師さくらのブログをご覧いただきありがとうございます。

このブログでは、保育園看護師のお仕事について、また子どもの病気のことなど子どもに関わる方に向けてお話させていただきたいと思っております。

この20年間で紫外線の量は緩やかに増え続け、なかでも有害な種類の紫外線が増えているというニュースを耳にすることもあります😔

お肌に関しては、UVカットの洋服や日焼け止めクリームを塗って対策されているご家庭が多いですが、目に関して対策しているご家庭は少ないように感じます。

皮膚は痛みや赤くなったり、黒くなったりして自覚しやすい症状がありますが、目への影響は時間が経ってから発症することが多く、自覚症状が少ないことも特徴です。

紫外線が目に与える悪影響とは

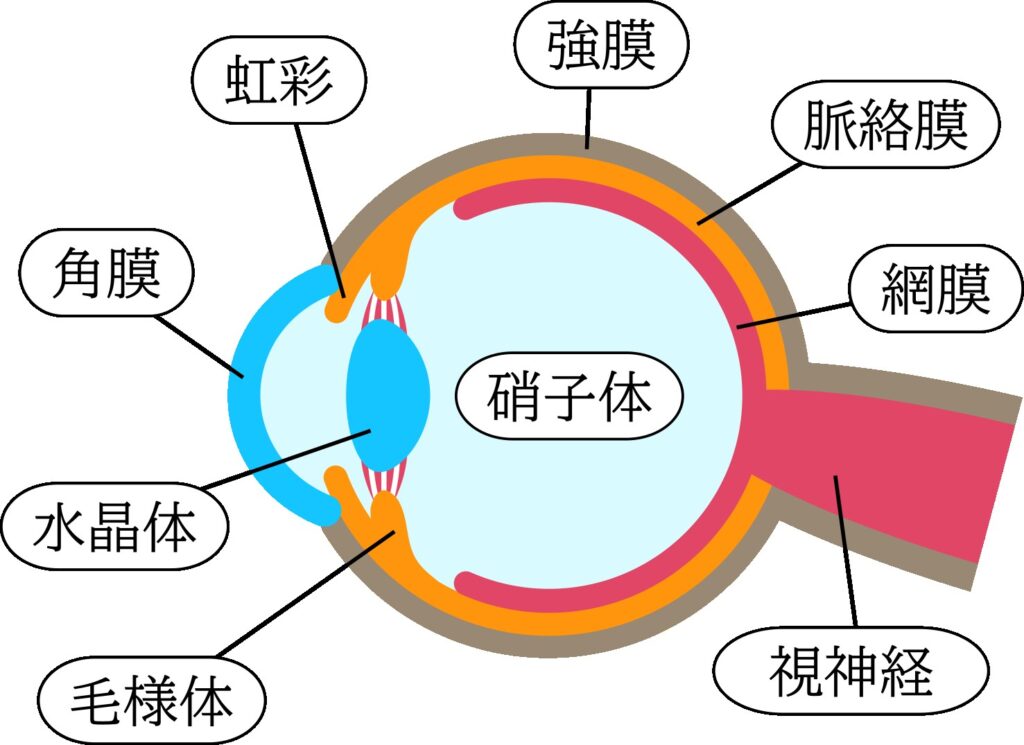

波長が280ナノメートル以下の紫外線のほとんどは眼球表面の角膜ですべて吸収されます。

これより長い波長の紫外線でも大半は角膜で吸収されます。しかし角膜を通過してしまった紫外線のほとんどはレンズの役割を担う水晶体で吸収されてしまい、

さらに残りの1~2%が水晶体を通過して網膜まで到達してしまいます。

水晶体や網膜まで達すると細胞が破壊され目に大きなダメージを与えてしまいます💦

紫外線ばく露による目への影響については、急性の角膜炎や慢性の翼状片、白内障、黄斑変性症があります。

角膜炎

強い紫外線にばく露したときに見られる急性の角膜の炎症で白目の充血、涙目、ひどくなると強い痛みを伴います。雪面など紫外線の反射が強い場所で起こる「雪目」が有名です。しかし昼間に紫外線にばく露した場合でも1,2日で自然に治ることも多いです。

翼状片

0~5歳に浴びた紫外線量が多い場合なりやすいと言われていて、白目の膜が黒目の中心に向かって伸びてくる病気。瞳孔近くまで進展すると視力障害をきたします。治療は手術があります。

白内障

目の中のレンズの役割を担う水晶体が濁るため、網膜まで光が届かなくなり見え方の質が低下してきます。初期には水晶体が硬くなるため老眼が進行し、濁りが強くなると視力が低下し、進行すると失明することもあります。

白内障も紫外線の影響が指摘されています。治療は手術があります。

黄斑変性症

網膜の中心部で最も視力が敏感な「黄斑部」に障害が生じる眼病です。主に「ゆがんで見える」「暗く見える」また失明する場合もあります。

黄斑変性症の紫外線の影響が指摘されています。

紫外線対策がもっとも必要なのはこども

虹彩のすぐ後ろのある水晶体は目に入る光の焦点を合わせています。子どもの水晶体は大人より透明度が高くより多くの紫外線を網膜に届けてしまうと言われています。

水晶体や網膜まで紫外線が到達してしまうと、前述のように細胞が破壊され目に大きなダメージを与えてしまいます。

また、人は紫外線を18歳までに人生の80%浴びると言われています。

ですので乳幼児期にしっかり紫外線対策をしてあげるのが大切ですね。

目の紫外線対策は?

- 外出時は帽子を被る。曇りでも快晴日の60%程度の紫外線が透過しています。

- つばの広い帽子を被る。つばが7センチ以上だと紫外線を50%カットできると言われています。

- UVカットのサングラスをする。UV400またはUVA/UVB100 %カットと表示されている物。UVカットの表示がない暗い色のサングラスは危険です。瞳孔が開いてしまうため、さらに多くの紫外線を取り込んでしまいます。

- なるべく夏場は10時から14時までは外出を控える。

- 日陰を選ぶ。日陰は日向の紫外線量は半分になります。

- 日傘の活用。紫外線遮断効果がある黒がお勧めです。

保育園での紫外線対策は?

園では特に紫外線の強度が強い夏場は、日陰ができるような対策をする。

戸外遊びや散歩は帽子を被る。ただ、園のカラー帽子はつばが大体4センチ前後の物が多いですよね。これ以上つばを長くすると、園児の顔が見づらくなるというデメリットがあるからかと思います。日よけ対策としては少し足りないので、なるべく日陰を選んで歩く。日陰で遊ばせるなどの対策にとどまってしまうのかと思います。

まとめ

目は肌と比べてなかなか紫外線対策をするのが難しい部位ではありますよね。

小さい子どもにサングラスをつけるのは難しい場合もありますし。

でも、じわじわと紫外線の影響は蓄積されています。

将来目の病気のリスクを減らすためにもきちんと対策をしてあげたいですね。

子どもたちにもきちんと紫外線の悪影響を伝えながら、自分の身体は自分で守れるよう指導していくことも大切ですね。

紫外線を全く浴びない生活は不可能ですし、外で遊ぶメリットはたくさんあるので、気にかけているだけでもだいぶ違うと思います!

この記事が少しでもお役にたてたらうれしいです。